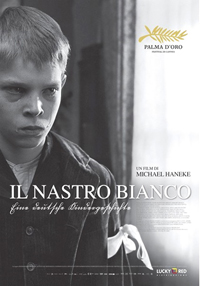

IL NASTRO BIANCO

In un clima di opprimente attesa Haneke continua lucidamente e implacabilmente la sua analisi delle relazioni tra gli esseri umani

Un villaggio protestante nel nord della Germania. Anni 1913-1914. La vita si presenta con i ritmi delle stagioni e con la sua monotona ripetitività. Fino a quando accade un fatto inspiegabile: il medico si frattura gravemente una spalla in seguito a una caduta da cavallo dovuta a un filo solido ma invisibile teso sul suo percorso. A raccontare gli avvenimenti è la voce di un anziano: all'epoca dei fatti era l'istitutore arrivato in loco da un paese non troppo lontano. L'attentato al medico però non resta isolato. Altri eventi si susseguiranno sotto lo sguardo attento e misterioso dei bambini delle varie famiglie.

Haneke continua lucidamente e implacabilmente la sua analisi delle relazioni tra gli esseri umani decidendo, in questa occasione, di incentrare la sua attenzione su un microcosmo che assurge a laboratorio del futuro della Germania. Grazie a un bianco e nero bergmaniano il regista austriaco costruisce un clima di opprimente attesa. Ciò che gli interessa non è la detection (scoprire chi sta all'origine degli inattesi episodi di violenza) quanto piuttosto riflettere su una società che sta ponendo a dimora i semi che il nazismo, dopo la Prima Guerra Mondiale, farà fruttificare.

Le relazioni tra gli adulti e tra questi e i bambini sono quanto di più algido e privo di un senso di umanità vera si possa concepire. Nei personaggi del Medico, del Pastore e del Barone si concretizzano tre modi di esercitare l'autorità e il sopruso (in particolare nei confronti della donna) che forniscono un modello da amare/odiare per i più piccoli. I quali finiscono con l'introiettare la violenza che domina la società, per quanto apparentemente celata dalle convenzioni. Il nastro bianco che il Pastore impone ai figli più grandi dovrebbe simboleggiare la necessità, per loro, di raggiungere una purezza che dovrebbe coincidere con l'acquisita maturità. Di fatto in quel piccolo mondo, in cui solo l'istitutore e la sua timida e consapevole innamorata, sembrano credere nella positività della vita il disprezzo domina. Non passeranno molti anni e quei nastri bianchi si trasformeranno in stelle di Davide. Ad appuntarli sul petto delle nuove vittime saranno proprio quegli ex bambini.

Giancarlo Zappoli(mymovies.it)

LA CRITICA

Com' è perversa la natura umana

di Natalia Aspesi, La Repubblica

Non era mai capitato che a un Festival si potesse giudicare quasi ogni film degno del massimo premio; ancor meno che fossero tra gli altri, ben tre film francesi (il quarto viene presentato oggi) a contendersi la Palma d' oro, per merito, e non per sciovinismo o perché presidente della giuria è questa volta Isabelle Huppert. Nella pagella di Le film Français i critici (francesi) assegnano7 Palme d' oro a Un prophète del francese Audiard, 4 a Les herbes folles del mito francese Renais e ieri era unanime l' assegnazione virtuale della vittoria a À l' origine del francese Giannoli. Quanto alle altre palme della pagella, la meriterebbero i film di Bellocchio, della Campion e della Arnold, di Park Chanwook, di To e persino del bistrattato Mendoza: tra i 14 film già votati dalla critica francese, solo due non hanno meritato neppure una palmetta. Si prevedono riunioni molto accese della giuria, perché su qualunque film, o attore, o regista, o altro riescano ad accordarsi, avranno sempre il rimpianto di aver dovuto escludere gli altri. Capita dunque che in un anno molto difficile per il cinema e per l' economia, mentre la cineindustria s' affanna a produrre costose pellicolone per platee adolescenti e passive e l' informazione insegue le vite private e i vestiti di attori ormai pensionati o in via di pensionamento, si moltiplichino i film d' autore anche con bravissimi ignoti attori privi di glamour, per un pubblico internazionale appassionato anche se non oceanico: e per esempio è forse la prima volta che le sale del festival non risuonano di quel fastidioso fracasso di sedili abbandonati lungo tutta la proiezione (pure dopo 10 minuti), perché la gente resta silenziosa e presa sino alla fine, anche con film mediamente superiori alle due ore. Das weisse band (Il nastro bianco) dell' austriaco Michael Haneke, si aggiunge ai film che meriterebbero la Palma d' oro, se non ci fosse un conflitto d' interessi che come tale ovunque - tranne che in Italia - viene preso sul serio. Il severo regista Haneke, 67 anni, cui nessuno è mai riuscito a strappare l' ombra di un sorriso sia pure dietro il sipario di barba e baffi bianchi, ha diretto Isabelle Huppert nel film La pianista, presentato a Cannes nel 2001, Gran premio della Giuria il film, premi ai migliori attori alla Huppert e al giovane Magimel. Questo suo passato, dicono gli esperti, lo escluderebbe dalle Palme oggi presiedute dalla Huppert stessa, tanto più che nel 2005 il suo Caché si prese il premio per la regia. Si sa che Haneke ha una visione del mondo e dell' umanità perversa e senza riscatto, e questo nuovo film appare ancora più disturbante di altri suoi: anche se non ci sono torture perpetrate da bei giovanotti eleganti su una famiglia innocente come in Funny games (pure nella versione americana sempre diretta da lui), né, come in La pianista, c' è una signora che si tagliuzza con una lametta le parti intime mentre la mamma grida "il pranzo è pronto!". Alla vigilia della prima guerra mondiale, in un villaggio agricolo del Nord della Germania, in cui quasi tutti lavorano miserevolmente al servizio del Barone, accadono incidenti strani e drammatici: una caduta da cavallo provocata, la morte di una contadina, il figlioletto del Barone brutalmente picchiato, quasi accecato il piccolo handicappato figlio dell' infermiera. Nelle modeste se non povere case piene di figli, la vita è tranquilla, patriarcale, piena di orrori nascosti: il pastore protestante, esempio di virtù, punisce a bacchettate i figli indegni di quel nastro bianco che premierebbe la loro purezza, i figli ubbidiscono in silenzio covando le loro segrete vendette, le donne non contano, servono. Il medico vedovo, stanco dell' infermiera-amante, le dice all' improvviso, mi disgusti, ti puzza il fiato,a toccarti ho vergogna di me. Sarà la devota figlioletta quattordicenne a subirne in silenzio, la «voglia di carne profumata». Il lucente bianco e nero senza ombre della pellicola comunica un sinistro senso di mistero che resta tale perché quando il giovane maestro tenta di decifrarlo, sarà il pastore stesso, virtuoso ma ipocrita, a impedirglielo. Haneke spiega fumosamente il senso del suo film, che è universale, riguardando tutta la natura umana e non solo quella tedesca. Ma lo spettatore, agghiacciato, immagina che in quel microcosmo in un quieto angolo della Germania, quegli adolescenti impenetrabili, cinici, sprezzanti, vent' anni dopo saranno adulti; e la loro abitudine a ubbidire in silenzio a un potere autoritario, a trasformare la violenza subita in ferocia sui più deboli e i diversi, la diffidenza, la brutalità, l' ignoranza, l' invidia, che allora li legavano e separavano, avranno uno sbocco politico entusiasta e tragico. Resta la curiosità di sapere dove il regista abbia trovato attori anche molto giovani, tutti bravissimi, di aspetto così antico, miserevole, rustico, corrotto, deformato: a meno che sia il loro talento e quello di Haneke, a trasformarli in dagherrotipi sbiaditi e dimenticati da un secolo in soffitta.

Michael Haneke alle radici del nazismo

di Alberto Crespi, L'Unità

Il «nastro bianco» del titolo è il simbolo della purezza, e quando viene imposto a due figli del pastore, a mo' di rimprovero per le loro marachelle, gli spettatori dovrebbero cominciare a sospettare. Conviene fermarsi qui nel raccontare i misteri del film di Michael Haneke, vincitore della Palma d'oro a Cannes 2009. E dilungarsi invece sul contesto: siamo in un villaggio della Germania profonda, a cavallo fra il 1913 e il 1914 (a un certo punto si festeggia «l'ultimo capodanno di pace», la grande guerra incombe: la fine del film coincide con l'attentato di Sarajevo), e nella piccola comunità si verificano eventi bizzarri. Il medico del paese è vittima, anch'egli, di un «attentato»: una corda tesa fra due alberi fa cadere lui e il suo cavallo, provocando il ricovero dell'uomo. Una donna muore sul lavoro nella segheria di proprietà del barone locale, e poco dopo il figliolo del nobile viene trovato torturato. Il medico, tornato dall'ospedale, lascia brutalmente la sua amante, che a sua volta ha un figlio ritardato anch'egli oggetto di violenze. Dal canto suo il dottore (vedovo) abusa della figlia, mentre il pastore protestante tratta la sua numerosa prole con prussiana disciplina. Insomma, nel paese l'unico sano sembra il giovane maestro, innamorato di una fanciulla che non a caso è a servizio in un'altra località...

Lavorando su una struttura corale e su un bianco e nero freddissimo, Haneke mette in scena un microcosmo che è la beffarda, consapevole parodia degli «Heimatfilm», i film sulla Germania bucolica e pre-nazista che tanta fortuna hanno avuto nel cinema tedesco. Nel Nastro bianco osservate con attenzione i bambini e fate un rapido calcolo: avranno tutti fra i 20 e i 30 anni nel 1933, quando Hitler andrà al potere. Sono i carnefici e le vittime di domani. Ma non nascono dal nulla. Non è certo casuale che gli adulti con un maggior peso narrativo, nella trama, siano un prete, un medico e un maestro di scuola: sono le figure fondanti della vita di un villaggio, coloro ai quali si rivolgono gli umili per risolvere i problemi del corpo e dell'anima – mentre il nobile proprietario che tutti stipendia rimane lontano, nel suo palazzo. Il nastro bianco denuncia la crudeltà dei piccoli, ma la mette in prospettiva: le colpe sono dei padri, di un sistema educativo ottuso e repressivo. Haneke rilegge le origini del nazismo con spirito darwiniano: è l'evoluzione di una specie, l'homo germanicus, percomesi è compiuta in un certo paese e in una certa epoca – il primo scorcio del Novecento. Il nastro bianco racconta l'inizio del secolo breve di Hobsbawm, il secolo delle stragi che inizia a Sarajevo e finisce a Berlino con la caduta di un Muro figlio diretto degli stessi padri di cui sopra. Il film è un teorema lucido, deterministico, con l'unico difetto di essere gelido – e di arrivare al tema dell'infanzia feroce in modo fin troppo criptico. Ma, per essere un film di Haneke, c'è persino una storia d'amore che muove a tenerezza: e i dueattori che la interpretano, il maestro Christian Friedel che racconta la storia in voce off a distanza di anni, e la servetta Leonie Benesch, sono bravissimi, quasi umani.

I piccoli mostri educati alla morte

di Mariuccia Ciotta, Il Manifesto

1913, un villaggio della Germania del nord, ma l'atmosfera è quella di una comunità Amish, dominato da un glaciale ordine repressivo. Ai vertici il pastore protestante, il medico, il barone che dettano legge alle anime e ai corpi di poverissimi contadini e a uno stuolo di bambini e adolescenti, tutti biondi e inespressivi, terrorizzati dalle punizioni psicologiche e corporali inflitte dagli adulti. Il nastro bianco (Das weisse band) del regista austriaco (ma nato a Monaco) Michael Haneke, in gara, kolossal in bianco e nero di 2 ore e 25', pensato inizialmente come miniserie tv in tre parti, flash-back storico sulla genesi della disumanità, è un film che illustra «un sistema di educazione dal quale è emersa la generazione nazista», secondo il regista che ha presentato qui a Cannes nel '97 Funny Games e La pianista, Gran premio della giuria 2001, premiato anche per la migliore interpretazione di Isabelle Huppert (presidente della giuria di questa edizione).

Attirato dalle dinamiche della perversione, Haneke (studioso di filosofia, psicologia e regista di teatro) realizza un film collettivo composto di quadri fissi, una sequenza di fatti ordinari disturbati da strani, perturbanti episodi in un crescendo di misteri e orrori inspiegabili. Il medico del paese cade rovinosamente da cavallo, qualcuno ha tirato un cavo nell'erba, un campo di cavoli è devastato da una falce, il figlio del barone viene ritrovato frustrato a sangue, brucia il fienile della dimora patrizia, un ragazzino handicappato è sottoposto a crudeli sevizie che lo acciecano, morti inspiegabili, suicidi... Rituali punitivi che restano senza nome. Ma non siamo a Twin Peaks. Qui regna una calma mortifera, dominata dalle direttive del pastore che educa i suoi figli a una totale ubbidienza in nome dell'«innocenza», simboleggiata da un nastro bianco che i bambini sono tenuti a portare al braccio, se sbagliano, frustrate per il «vostro bene».

Disciplinati come soldatini, i ragazzini restano impassibili, uno viene legato al letto per evitare che si masturbi, la figlia maggiore è umiliata in classe, e anche il medico non è da meno, corrotto e incestuoso, probabile artefice della morte della moglie, amante sprezzante della governante, padre presunto del ragazzino down, scampato a un aborto malriuscito... Una collezione di misfatti sotto la cappa della disciplina e della purezza della comunità che si copre a vicenda. Haneke è implacabile nel suo diario d'epoca, commentato dalla voce fuori campo dell'istitutore del paese, il testimone incaricato di trasmettere la memoria storica della «covata maledetta». Sì, perché siamo nel Villaggio dei dannati (Carpenter, 1995), nella specie «aliena» che alla vigilia della prima guerra mondiale si allena alla seconda. Un uccellino crocifisso dalle forbici che giace infilato sulla scrivania del pastore fa da simbolo della vendetta. È Il gioco dei bambini di James G. Ballard che aleggia, il seme della violenza non colpisce però solo gli adulti responsabili ma si rivolge ai più deboli, vittime delle vittime. Ecco come nasce un soldatino nazista, il torturatore torturato, il futuro soldato del terzo Reich. E non si può dimenticare Education for Death, il corto di animazione che Walt Disney realizzò nel 1943, quando gli Studios di Burbank erano a servizio di Roosevelt. Un incubo fiammeggiante a cartoni animati tratto dal libro di Gregor Ziemer, pedagogista americano di stanza a Berlino che scrisse un reportage sul sistema educativo nazista, ovvero come uno scolaro timido è trasformato in un feroce sterminatore. Haneke non ha la leggerezza e il fuoco creativo di Carpenter, di Ballard e di Disney, è un compilatore di danni mentali, un moralizzatore per mezzo di visioni apocalittiche. Il nastro bianco è un film che vale come documento e monito, lavoro meticoloso che osserva da lontano lo schiudersi dei mostri.

Grido contro il sadismo puritano

di Roberto Nepoti, La Repubblica

Anche se Il nastro bianco sembra, a prima vista, diverso dai precedenti, tutti i film di Michael Haneke hanno lo stesso soggetto e lo stesso protagonista: il male. Questa volta il regista austriaco va alle radici del male componendo una straordinaria parabola sull' origine del nazismo e di tutti i fascismi che ambienta in un villaggio tedesco, Eichwald, all' inizio del 900. Narrato in "voice over" dal maestro del paese, diventato vecchio, il film inizia con una caduta da cavallo; causa un filo teso di proposito, vittima il medico locale. Quando la vittima, dopo una lunga degenza, torna a casa, la vediamo trasformarsi in carnefice: della governante e della figlia, una ragazzina costretta a subire le sue attenzioni pedofile. Né le altre figure d' autorità di Eichwald sono molto meglio di costui; a cominciare dal pastore, che inculca la morale a frustate e distribuisce nastri bianchi da mettere al braccio come segno di purezza. Se certi personaggie atmosfere evocano il cinema di Bergman, a confronto il regista svedese era un campione di ottimismo. Nella precisione geometrica dei gesti con cui descrive l' organizzazione gerarchica di una società, e le conseguenze che le sono inerenti, nella sobria perfezione della fotografia (direttamente ispirata alle immagini di August Sander, fotografo tedesco d' inizio del secolo scorso, e realizzata con pellicola a colori poi trattata in bianco e nero) il film, Palma d' oro a Cannes, è un grido silenzioso (non c' è neppure la musica) e tuttavia udibilissimo contro il sadismo dei puritani d' ogni tempo e luogo, una requisitoria scagliata in faccia all' autorità. Che sia quella degli adulti verso i bambini, dei ricchi nei confronti dei poveri, delle gerarchie religiose o dei poteri costituiti, è sempre questa la vera origine del male.

Il villaggio dei fanatici

di Roberto Escobar , Il Sole 24ore

Michael Haneke ambienta il suo ultimo film, «Il nastro bianco», in un paese della Germania settentrionale dove tra la primavera del 1913 e l'estate del 1914 accadono terribili incidenti.

Eine deutsche Kindergeschichte, è una «storia per bambini » tedesca: così suona in originale il sottotitolo di Il nastro bianco (Das Weiße Band, Germania, Austria, Francia e Italia, 2009, 144'). Ma certo non è una favola, il film in bianco e nero che Michael Haneke ambienta in un villaggio della Germania settentrionale. Lì, fra la primavera del 1913 e l'estate del 1914, accadono cose misteriose e terribili: qualcuno cade da cavallo a causa di una corda tesa fra due alberi, un ragazzino è rapito e picchiato, un altro vien quasi accecato... Per bambini, appunto, non è il film di Haneke, ma la storia che nel villaggio raccontano i padri, intessuta dal fanatismo religioso e dalle verità assolute con cui essi educano i loro figli. Che questa storia sia tedesca, e prenazista, è solo un caso. Lo stesso Haneke ce ne avverte. Il mio film, sostiene, tratta di una questione universale, di una questione che si ripresenta a ogni "trasmissione" di valori da una generazione all'altra. Scritto con l'ampiezza narrativa di un grande romanzo novecentesco, Il nastro bianco intreccia vicende famigliari e collettive. Sullo sfondo c'è la chiusura di un mondo contadino e maschile. Non è una società, ma una comunità, quella su cui domina il Barone (Ulrich Tukur). Le sue relazioni non corrono da individuo a individuo, ma da ruolo a ruolo. Oltre al Barone, e al di sotto del suo "prepotere", ci sono il Pastore (Burghart Klaussner), l'Intendente (Joseph Bierbich-ler), il Medico (Reiner Bock), il Maestro (Christian Friedel). Poi, ancora più sotto, ci sono i contadini. Tutti questi ruoli formano un corpo, un organismo percorso dallo stesso sangue. Ossia: legato e mosso da principi e valori che convergono verso il mantenimento del potere del Barone e, insieme, della vita dell'organismo. Lo stesso accade in una dimensione più ridotta, nelle singole famiglie. Anche lì, nelle relazioni fra uomini e donne e fra adulti e bambini, contae domina non l'individuo ma il ruolo: quelli di padre e di marito sopra ogni altro. Con i suoi riti e le sue preghiere, la chiesa è infine il luogo in cui la comunità celebra e conferma la propria legittimità e la propria giustizia.

Non c'è rivolta, in un tale organismo chiuso. Non solo ribellarsi è reso impossibile dalla dipendenza economica dei deboli, dal controllo continuo esercitato dal Barone e dai suoi immediati sottoposti, dalla chiusura anche spaziale del villaggio, tutto costruito attorno alla villa del suo signore. La rivolta è esclusa già nelle teste dei deboli. Per stare all'immagine evocata dal sottotitolo di Il nastro bianco, in quelle loro teste domina una "storia" che è stata raccontata a lungo, di generazione in generazione: una storia di sottomissione giustificata da dio, e densa di certezze. Per di più, quella storia pubblica è stata raddoppiata e moltiplicata nelle storie private. Il prepotere del Barone vale appunto come specchio, modello e legittimazione del prepotere di ogni marito e di ogni padre.

Una tale struttura di dominio e obbedienza – ecco la «questione universale» cui si riferisce Haneke –,una tale struttura, dunque, ha bisogno di una religiosità crudele e fanatica, di verità indiscutibili, di principi assoluti. Insomma, ha bisogno di colpa. A questo, alla colpa, provvede il Pastore. Lo fa in buona, in ottima coscienza. Egli stesso prodotto della storia che racconta, non ha dubbi: essere buoni cristiani significa caricare su di sé il peso d'un continuo rifiuto di ogni slancio, di ogni desiderio, di ogni libertà. Occorre essere puri: di questa sua ossessione fa l'arma con cui tormenta gli altri, primi fra tutti i suoi figli. «Signor padre», così essi lo chiamano (con i loro padri, ricchi o miserabili, lo stesso fanno tutti i figli del villaggio). E quando lui li obbliga a portare fra i capelli o al braccio un nastro bianco – bianco come la purezza fanatica che son chiamati a raggiungere –, nelle loro teste e nei loro cuori non nasce alcuna volontà di rivolta. Gravati e vinti dalla colpa, certi d'essere in dovere di mutilarsi d'ogni slancio, desiderio e libertà, si consegnano ancora di più al loro carnefice, e alla crudeltà della sua storia.

Come saranno da adulti i ragazzini e le ragazzine di Il nastro bianco? Saranno

almeno come i loro padri: o malati della malattia del Pastore, o prepotenti come il Barone, o ipocriti come il Medico. Ma potranno anche essere peggio. Potranno trasformare le cicatrici lasciate nei loro cuori e nelle loro teste dalla Kindergeschichte , dal racconto "educativo" di verità assolute, in strumenti d'una crudeltà ancor più fanatica. Già pare abbiano iniziato, pagando essi stessi – e facendo pagare – le colpe dei padri.

IL NASTRO BIANCO

Con

Christian Friedel

Leonie Benesch

Ulrich Tukur

Ursina Lardi

Burghart Klaußner

Drammatico, durata 144 min.

Austria, Francia, Germania 2009