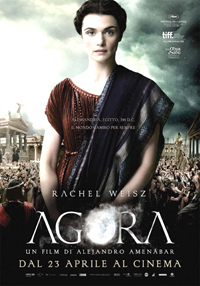

AGORA

Amenábar sceglie la via del "peplum post litteram" in cui tutto è palesemente finto

Alessandria d'Egitto. Seconda metà del IV secolo dopo Cristo. La città in cui convivono cristiani, pagani ed ebrei è anche un vivo centro di ricerca scientifica. Vi spicca, per acume e spirito di indagine, la giovane Ipazia, figlia del filosofo e geometra Teone. Ipazia tiene anche una scuola in cui l'allievo Oreste cerca di attirare la sua attenzione. C'è però anche un giovane schiavo, Davus, attratto dalla sua bellezza e dalla sua cultura. Col trascorrere degli anni la tensione tra gli aderenti alle diverse religioni diviene sempre più palese e finisce col divampare vedendo il prevalere dei cristiani i quali godono ormai della compiacenza di Roma (anche se non di quella di Oreste divenuto prefetto). Guidati dal vescovo Cirillo e avvalendosi del braccio armato costituito dai fanatici monaci parabalani, i cristiani riescono ad annullare la presenza delle altre forme di religione e intendono regolare i conti con il pensiero che oggi definiremmo 'laico' di Ipazia.

Ci sono fasi della storia del cattolicesimo che sono rimaste nell'ombra e sicuramente quella della presa di potere da parte dei cristiani di Alessandria, guidati da un vescovo autoritario e violento salito anche all'onore degli altari, appartiene al versante di cui non è il caso di andare fieri e neppure di cercare alibi in una diversa sensibilità rispetto al passato remoto. Il cinema, quando gliene viene offerta l'opportunità, fa bene a fare luce anche su questi aspetti. Se si prende delle licenze narrative può anche essere giustificato da esigenze di trasposizione. Quella che però non può essere in alcun modo apprezzata è la scelta linguistica adottata in questa occasione da un pur apprezzato regista quale è Alejandro Amenabar.

Dinanzi a una tematica così complessa il regista spagnolo sceglie la via del "peplum post litteram" in cui tutto è palesemente finto e si finisce con l'attendere il Maciste di turno che faccia crollare le colonne di gommapiuma del lontano passato di Cinecittà. L'eroina è proprio bella (e muore nuda), i cattivi sono cattivi che più non si può (e sono tutti dalla parte dei cristiani) e non c'è costume a cui manchi il cartellino della tintoria.

Giancarlo Zappoli (mymovies.it)

LA CRITICA

La scienza di Ipazia e la violenza cristiana

di Alberto Crespi, L'Unità

Non capitava da secoli. Si è parlato molto, in questi giorni, di Ipazia: filosofa e matematica, nonché donna attiva in politica nell'Egitto del IV secolo dopo Cristo - provincia romana che, prima dell'Impero, era stata non a caso governata da una donna, Cleopatra. La memoria di Ipazia è da sempre parte integrante del «pantheon» femminista, ma stavolta il motivo scatenante è un film: Agorà, fuori concorso a Cannes 2009, solo ora sugli schermi italiani. E se da un lato il dibattito filosofico e scientifico ferve, dall'altro l'uscita del film è accompagnata da un assordante silenzio della Chiesa, che ha deciso di boicottare Agorà sui suoi mezzi di comunicazione. Bisogna capirli, poveretti: hanno già troppi problemi, di questi tempi, per commentare un film che per altro racconta un'incontrovertibile verità storica. Ipazia, «pagana» non convertita, fu uccisa dai parabolani, la guardia armata del vescovo Cirillo. Costui, poi fatto santo e tutt'ora venerato come tale, era uno spietato uomo di potere i cui sgherri ammazzavano allegramente tutti coloro che rifiutavano di adeguarsi ai nuovi costumi. Nel film, i parabolani ricordano i talebani, e possiamo capire che per la Chiesa avere simili criminali fra i propri «padri» sia fonte d'imbarazzo.

Il film di Alejandro Amenabar (The Others, Il mare dentro) è molto bello. È un raro esempio di film spettacolare e speculativo al tempo stesso. Non date retta a chi lo liquida come un prodotto hollywoodiano: non lo è. Ipazia è interpretata dall'inglese Rachel Weisz, figlia di genitori austro-ungheresi, e la produzione è quasi totalmente spagnola. Negli Usa, per la cronaca, non è nemmeno uscito. Lavorando sulle immagini ricorrenti del cerchio e dell'ellissi (Ipazia potrebbe aver intuito, qualche secolo prima di Keplero, le orbite ellittiche dei pianeti), Amenabar realizza una «falsa biografia» di un'eroina sulla cui vita ben poco sappiamo. Più che di Ipazia, Agorà parla di un'epoca in cui le religioni si combattono con violenza per assicurarsi il dominio sulle menti dei semplici. Ipazia non era una donna semplice. Vedere il film significa aiutarla, ancora oggi, nella sua lotta per la ragione.

Il pericolo è donna

di Mariuccia Ciotta, Il Manifesto

Il pericolo è donna, dal IV al XXI secolo dopo Cristo. Dipende per chi. C'è la donna che fa paura ai talebani di ogni epoca e un'altra che terrorizza Lars von Trier e simili. Streghe comunque da lapidare o strangolare.

Lo spagnolo Alejandro Amenabar, 37 anni, autore di The Others (2001) e Mare dentro (Oscar miglior film straniero 2004) ha presentato fuori concorso Agora, dedicato alla scienziata e astronoma Hypatia (Rachel Weisz) che si dedicò alla relazione tra filosofia e scienza e per prima intuì che i pianeti compiono un'ellissi intorno al sole. Nel 1600 Keplero arrivò allo stesso risultato. Ma Hypatia solo adesso diventa una «star» nel kolossal che le rende per la prima volta omaggio, un film da 50 milioni di euro, tutto di produzione europea. A prima vista, Amenabar segue un modello hollywoodiano, ma non siamo dalla parte di «Cleopatra» (gli egiziani però dovevano avere tutti la pella candida?), il set è uno spazio chiuso nel perimetro che circonda la Biblioteca di Alessandria, scrigno della cultura greca e pre-greca, una delle meraviglie del mondo e che sarà in gran parte distrutta. Hypatia, istruita dal padre Teone, è l'anima della biblioteca, la vediamo nel suo peplum bianco insegnare ad allievi adoranti. Ma lei si sottrae alla corte insistente di Oreste, che diventerà prefetto sotto il dominio romano, e alla passione del suo schiavo Davus, studioso anche lui delle stelle.

È guerra di religione ad Alessandria, sotto il segno delle vesti sontuose dei pagani, le casacche a strisce degli ebrei e i kaftani neri dei parabolani, fanatici cristiani, squadre della morte, massacratori di pagani ed eretici, al comando del patriarca Cirillo che rivolgendosi ai suoi sgherri pronuncia l'anatema contro i giudei: «Piangete per loro, gli assassini di Cristo, perché saranno perseguitati in eterno» e dà il via al primo pogrom. Agora è un feroce atto di accusa contro i crociati, e se per i film di Ron Howard sul Codice da Vinci la Chiesa poteva invocare la fantareligione, qui siamo nella Storia. Precursori dei talebani, gli incappucciati neri allagano nel sangue la città, dopo aver elargito il pane ai poveri e la libertà agli schiavi, sistema noto ai «moralizzatori» integralisti di ogni latitudine. «Solo Gesù poteva perdonare perché è Dio, non vorrai paragonarti a lui?», risponde l'invasato capo parabolano a Davus, l'ex schiavo arruolato nelle file cristiane, vacillante di fronte ai corpi degli ebrei in fiamme. In mezzo alle carneficine di anno in anno, Hypatia, seguace del neoplatonismo, fa appello alla filosofia, all'amore per la conoscenza scientifica, alla convivenza religiosa. È uno spazio «teatrale», l'agora, il luogo dove Amenabar concentra azione e pensiero, mentre le scene di massa sono elaborate al computer. E nei meravigliosi interni della biblioteca, dove statue e papiri, bassorilievi e arazzi saranno devastati dalle orde cristiane. Religione come pretesto di sopraffazione, come ora, al servizio del potere. L'ultimo ostacolo sarà Hypatia, la donna che «parla», che insegna agli uomini. Lei che osserva il cielo e traccia nella sabbia le parabole celesti. Anche il devoto Oreste dovrà piegarsi alla legge della curia che ha declassato le donne a sottospecie umana, e l'innamorato Davus alla furia assassina dei parabolani, Hypatia invece non si piega, conferma la sua laicità. Nel marzo del 415 viene trascinata al tempio, denudata e uccisa. È la mano di Davus, incapace di ribellarsi a un'altra schiavitù, che la soffoca prima che gli incappucciati di Cristo la massacrino a colpi di pietra. Il corpo di Hypatia straziato come la Biblioteca di Alessandria in un ripetersi di incendi che non si fermano.

Dirompente e politicamente scorretto

di Boris Solazzo, Liberazione

Lo sdegno dello scandalo facile è tutto di Lars Von Trier e nella solita atmosfera drogata da festival non ci si è resi conto che il film veramente dirompente e politicamente scorretto arriva da Alejandro Amenabar. Difficile da prevederlo prima, trattandosi di un biopic peplum ambientato nel IV secolo d.C. su Hypatia, prima scienziata conosciuta e riconosciuta dalla storiografia che lasciò, nella sua tormentata vita ad Alessiandra d'Egitto, eredità consistenti nella matematica e nell'astronomia. Figlia di Teone, custode e responsabile della mitica Biblioteca andata perduta, fu una figura tragica e coraggiosa, femminista ante litteram che pagò con la vita le sue lotte e le sue ricerche. Ma non c'è solo questo, lo spagnolo di nascita cilena Alejandro Amenabar in Agora (fuori competizione) non racconta solo questa storia, ma anche il contesto in cui si sviluppò. Alessandria, negli ultimi anni di dominazione romana, viene "invasa" dai cristiani e subisce uno squasso di cui ai giorni nostri si cela spesso la consistenza. La prima rivolta in nome di Gesù Cristo consegnò loro le chiavi della città e la testa dei pagani neoplatonici, la minoranza ebraica per il suo quasi totale sterminio dovette aspettare il Patriarca Cirillo. Il cineasta affronta queste tappe alternandole alla vita di Hypatia (bravissima Rachel Weisz), ai suoi insegnamenti filosofici e scientifici prima e alle sue ricerche astronomiche dopo, mostrandoci la sua indipendenza ostinata e coraggiosa. Lo fa mostrando come i conflitti di culture, civiltà e religione spesso passino sul corpo delle donne (lei, anticipando i tempi dell'Inquisizione, viene definita strega) e come la storia si ripeta. Lo fa cercando le verità nascoste della Chiesa (altro che Dan Brown) e rilevando l'attualità di questa vicenda. La crisi dell'impero romano è troppo simile a quella dell'imperialismo americano, Hypatia messa di fronte all'abiura rifiutata assomiglia troppo a Giordano Bruno e Galileo, il fanatismo delle gerarchie ecclesiastiche sono un antenato dei teo-con e del Ratzinger pensiero. Ed è così chiaro l'attacco che Amenabar, con una scena geniale a doppia velocità, affida ai cristiani la colpa dello scempio e della scomparsa della Biblioteca d'Alessandria (in verità oggetto di molteplici attacchi di varia provenienza). Niente male in tempi in cui definirsi laico, ateo o solo agnostico sembra essere diventata una colpa pubblica e privata.

AGORA

Con

Rachel Weisz

Max Minghella

Oscar Isaac

Ashraf Barhom

Michael Lonsdale

Avventura, durata 128 min.

Spagna, 2009